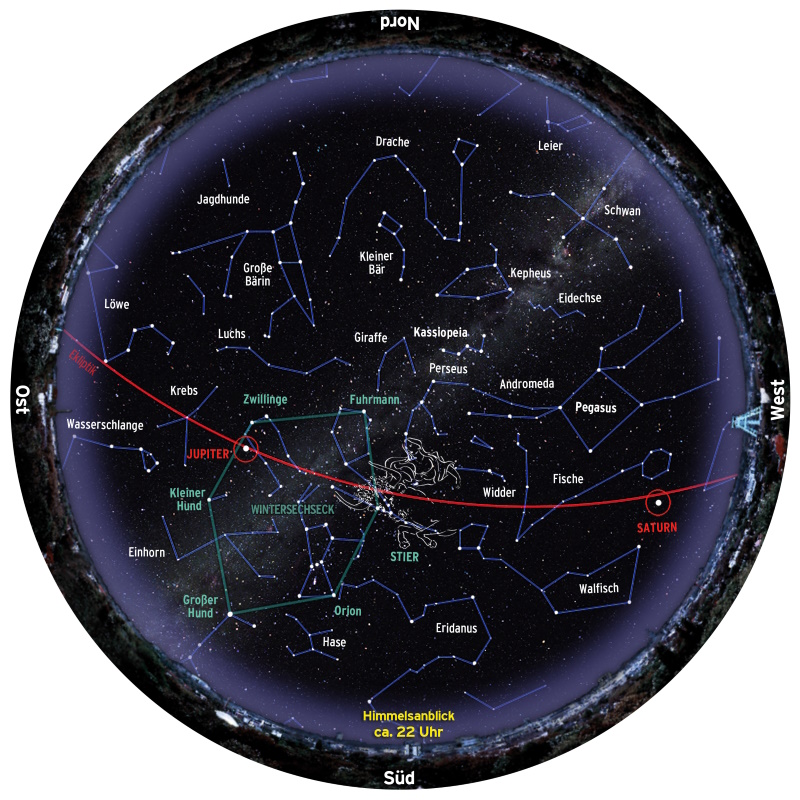

Der aktuelle Sternenhimmel

Der Sternenhimmel Mitte Dezember

Der Dezember ist der Monat der Wintersonnenwende und damit des kürzesten Tages des Jahres. 2025 erreicht die Sonne ihren den südlichsten Punkt auf ihrer Bahn durch die Sternbilder genau um 16:03 Uhr MEZ am 21. Dezember. Nur 7 Stunden und 50 Minuten – von 8:34 Uhr bis 16:24 Uhr - steht sie dann in Bochum über dem Horizont, und erreicht lediglich eine Höhe von etwa mehr als 15° über dem Horizont. Auch in den Tagen und Wochen rund um dieses Datum ändert sich die Tageslänge nur sehr langsam.

Die Planten Venus und Mars stehen im Dezember sehr nah an der Sonne am Taghimmel und lassen sich nicht beobachten.

Aber der Ringplanet Saturn ist am Abendhimmel noch sehr gut zu sehen. Er hat gegen 19 Uhr im Sternbild Wassermann, im Grenzgebiet zu den Fischen, noch eine Höhe von 34° über dem Horizont und steht im Süden. Erst nach Mitternacht verschwindet er unter dem westlichen Horizont. Der Saturn ist zwar das hellste Objekt in seiner Umgebung, aber „nur“ so hell wie ein heller Stern. In diesem Jahr blicken wir beinahe auf die Kante seiner sehr schmalen Ringe, die daher nichts zu seiner Helligkeit beitragen. Wenn die Ringe in einigen Jahren wieder weit geöffnet sind, erschient uns der Saturn am Himmel deutlich heller.

Am späten Abend wird der Himmelsanblick zunehmend winterlich. Die Sternbilder, die uns durch eine lange Winternacht begleiten, stehen hoch im Südosten. Am einprägsamsten ist darunter wohl der Orion. Der große Himmeljäger fällt besonders durch seine eng beieinander in einer Linie stehenden Gürtelsterne auf. Aber auch die beiden Fußsterne mit dem bläulichen Rigel und die Schultern mit der rötlichen Beteigeuze sind selbst bei Stadtlicht gut erkennbar. Rigel ist Teil des „Wintersechsecks“ aus sechs hellen Sternen, die alle zu unterschiedlichen Sternbildern gehören.

Dazu zählt auch der ebenfalls rötlich leuchtende Aldebaran im Stier. Rechts davon ist der bekannte Sternhaufen der Plejaden, auch „Siebengestirn“ genannt, zu erkennen. Capella im Fuhrmann ist der nördlichste Stern im Wintersechseck, zu dem auch Pollux, der etwas Hellere der beiden Zwillingssterne Castor und Pollux, und Prokyon im Kleinen Hund gehören. Das Sechseck schließt sich mit dem Sirius im Großen Hund, der zugleich der hellste Stern am gesamten Himmel ist.

Glanzpunkt am Nachthimmel ist aber der Planet Jupiter, viel heller als der Saturn und alle Sterne und unübersehbar im Sternbild der Zwillinge unterhalb des Sterns Pollux zu finden. Er ist fast die ganze Nacht über zu sehen. Mitte Dezember geht der Jupiter schon gegen 18:30 Uhr auf, erreicht seinen höchsten Stand am Himmel aber erst nach 2 Uhr. Dann erreicht er im Süden eine Höhe von mehr als 60° hoch. Am 10. Januar wird der größte aller Planeten von der Erde aus der Sonne genau gegenüberstehen und schon bei Sonnenuntergang aufgehen.

Vor Beginn der Morgendämmerung, die im Dezember erst nach 7 Uhr anbricht, sind die Sternbilder des Winters schon weit in den Westen gerückt. Im Süden und Osten findet man Frühlingsternbilder wie Löwe und Jungfrau.

Anfang Dezember macht sich in der Morgendämmerung sehr tief im Südosten etwa gegen 7 Uhr der sonnennächste Planet Merkur bemerkbar. Etwa vom 2. bis zum 15. Dezember kann man den schnellsten und kleinsten aller Planeten mit Aussicht auf Erfolg suchen. Die beste Chance dürfte sich um den 8. Dezember herum bieten. Dann erreicht er mit fast 21° seinen größten Winkelabstand, seine „größte westliche Elongation“ von der Sonne.

Am 8. Dezember zum Beispiel geht der Merkur über Bochum um 6:24 Uhr auf. Die Sonne folgt erst zwei Stunden später, um 8:23 Uhr. Etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang steht der Merkur immerhin schon 9° hoch fast genau im Südosten eine Stunde vor Sonnenaufgang sind es 7°. Da er dann heller als alle Sterne außer dem Sirius ist, kann er sich in der beginnenden Morgendämmerung noch durchsetzen. Beim Suchen hilft aber auf jeden Fall ein Fernglas.

Highlights des Monats:

Das Sternbild Stier und sein hellster Stern

Der Stier ist eines der auffälligsten Sternbilder am winterlichen Himmel. Mitte Dezember erreicht sein hellster Stern, der Aldebaran, seinen höchsten Stand gegen 23:30 Uhr. Dann steht er etwa 55° hoch im Süden und ist – auch Dank seiner rötlichen Farbe – einer der auffälligsten Sterne am Himmel. Auch die Plejaden, das „Siebengestirn“ im Rücken des Stiers, der bekannteste aller Sternhaufen, fällt sogar am aufgehellten Stadthimmel sofort auf.

Um den Stier, eines der ältesten Sternbilder, ranken sich viele Mythen. In der vielleicht bekanntesten Geschichte, der des „kretischen Stiers“, verwandelt sich der Göttervater Zeus selbst in einen kräftigen, wunderschönen Stier. In dieser Gestalt nähert er sich der phönizischen Königstochter Europa, die am Strand Blumen sammelt und mit ihren Gefährtinnen spielt. Der ungewöhnlich schöne und ruhige Stier wirkt harmlos, sodass sie sich ihm neugierig zuwendet, ihn streichelt und schließlich auf seinen Rücken steigt. In diesem Moment nutzt Zeus die Gelegenheit: Er rennt mit ihr ins Meer und schwimmt über das offene Wasser bis nach Kreta. Dort gibt er seine wahre Identität preis. Europa wird auf Kreta ehrenvoll aufgenommen und schenkt Zeus mehrere Söhne, darunter den späteren König Minos, und sie wird Namensgeberin eines ganzen Kontinents.

Andere Geschichten verknüpfen den Stier eng mit dem am Himmel benachbarten Jäger Orion, der mit ihm in einem mythischen Kampf gesehen wird.

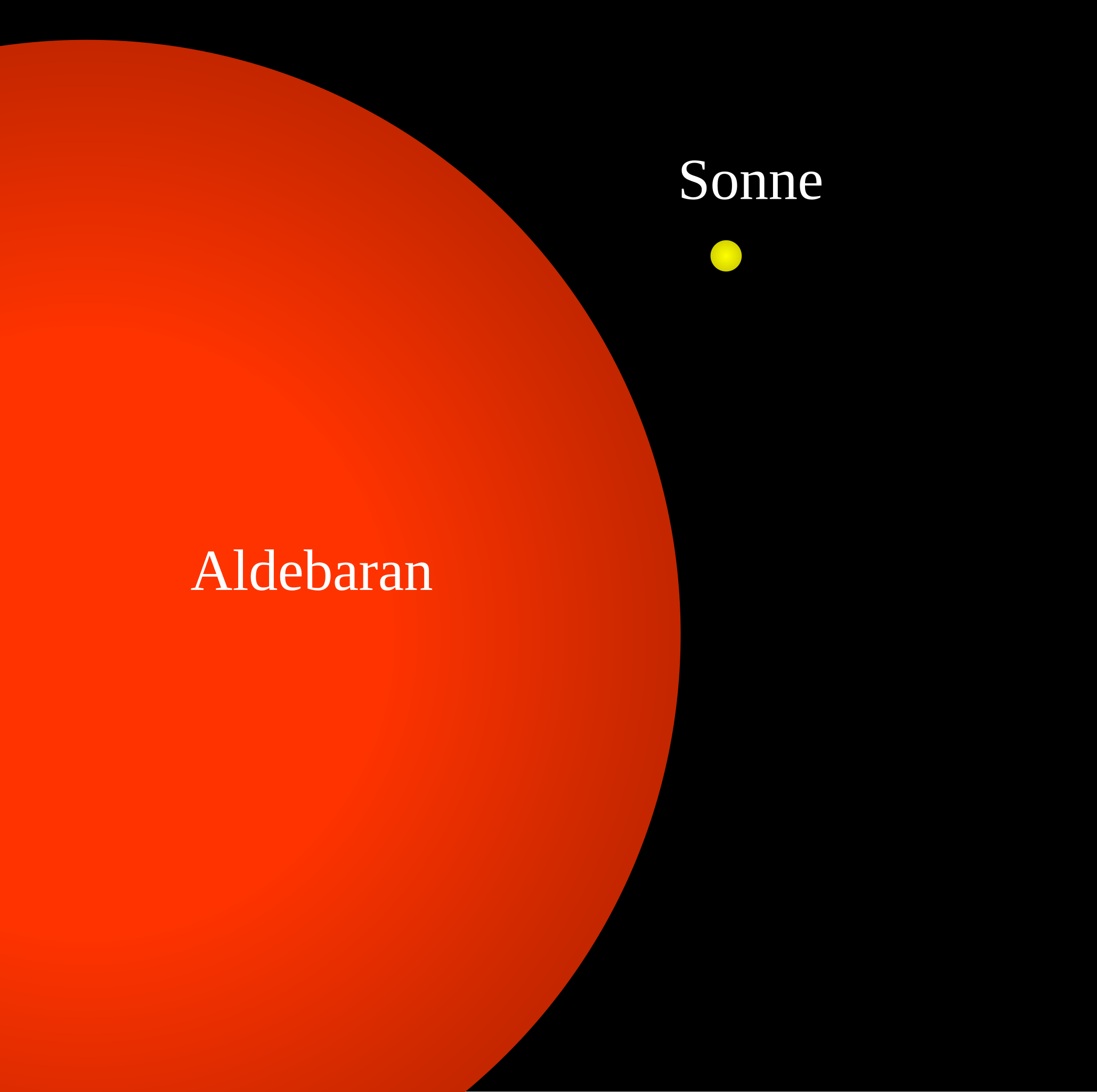

Der Aldebaran bildet in Darstellungen des Sternbilds oft das „Rote Auge“ des Stiers. Tatsächlich ist er ein roter Riesenstern in 65 Lichtjahren Entfernung von der Erde. Sein Wasserstoffvorrat im Kern ist weitgehend verbraucht, wodurch sich der Stern stark ausgedehnt und abgekühlt hat. Obwohl er nur wenig massereicher ist als unserer Sonne ist, hat er einen Durchmesser von etwa 45 mal größer als der der Sonne, und er ist mehr als 400-mal leuchtkräftiger als sie.

Zufällig liegt der Aldebaran genau entlang der Sichtlinie zum Sternhaufen der Hyaden. Man erkennt die erhöhte Sterndichte als V-förmiges Muster im Kopf des Sternbilds recht deutlich. Die Hyaden sind zwar der nächstgelegene Sternhaufen, sind mit rund 150 Lichtjahren sind sie mehr als doppelt so weit entfernt wie Aldebaran. Ihre Sterne haben ein Alter von etwa 600 – 700 Millionen Jahren und sind damit viel jünger als Aldebaran, der mehr als 6 Milliarden Jahre alt ist.